2008年10月20日

今日は、10月13日に行われた食品科学科オープンキャンパスについて、担当の田中教員にお伺いします。

初めに、参加していただいた高校生の皆様、保護者の方、そして市民の皆様には、この場をお借りしましてお礼申し上げます。多くの皆様と触れ合うことができ楽しい時間を過ごすことができました。食品科学科そして水産大学校に興味を持っていただけたと思います。

|

|

| オープンキャンパス会場-新講義棟4F- | 多くの方に参加していただきました |

Q:今回は三部構成で行われたと聞きましたが、まず第一部の様子を教えて下さい。

第一部 市民と学生向けの講演会 10:30〜12:30

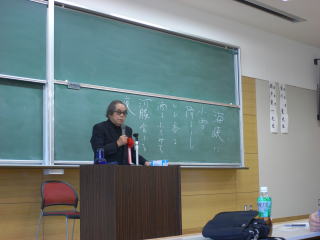

1. 「ことばは味を超える」 大阪市立大学教授 瀬戸賢一 先生

2. 「下関と河豚」 直木賞作家 古川 薫 先生

|

|

| 大阪市立大学教授 瀬戸賢一 先生 | 直木賞作家 古川 薫 先生 |

瀬戸賢一先生には、「ことばは味を超える」という講演内容で、人間の五感の一つである「味覚」を言葉で表現することについて御講演いただきました。食品科学科として、食品を研究する上で「味」は大切な要素です。しかし、「味」に関する表現は様々で、私達もその味を表現しようとしても良い言葉が浮かばないのが現実です。味の表現を味覚以外の感覚表現を用いることにより幅広い味覚表現が可能になることについて御講演いただきました。

古川 薫先生には、「下関と河豚」と題して河豚に関する様々なお話をしていただき、下関ではなぜ「フグ」ではなく「フク」と呼ぶのか、フクを漢字で記述するときなぜ「河」「豚」と書くのか、フク食はいつ頃から始まったのかについて御講演いただきました。さらに、「河豚」食にお詳しい先生には、おいしい河豚の食べ方を教えていただき、下関の文化を担っている「河豚」について再認識することができました。

Q:第二部ではフグ刺しを作ったそうですね。

第二部 水産食品士のお披露目 13:00〜14:00

1. 「水産大学校生とフグ刺しをひいてみよう」

2. 「冷蔵庫で40日間寝かした無菌フグを食べてみよう」

|

|

| 私はフグの刺身がひけるだろうか・・・ | フグは食べるに限る! |

実際にフグの身を使って刺身を作っていただきました。本学独自の資格「水産食品士」を取得中の学生達と参加していただいた皆様とともにフグの刺身を作りました。もちろん最後はおいしくいただきました。

Q:第三部では高校生が最新の実験を行った様ですが・・・

第三部 食品科学科紹介 14:00〜15:30

1.教育・研究施設紹介

2.体験実験

「骨髄性白血病細胞を使って癌細胞を自殺に追い込んでみよう!」

|

|

| どれどれ?あっ!癌細胞が死んでる! | 高価な分析装置が並んでいますね |

今回は「骨髄性白血病細胞を使って癌細胞を自殺に追い込んでみよう!」と言う実験を行いました。これは、水産物の成分を与えることによって、癌細胞を自殺に追い込む(これを専門的にアポトーシス誘導と言いますが)と言う実験です。癌細胞の自殺、他殺、自然死を、電気泳動という装置を使って、死んだ癌細胞のDNAのパターンから判定します。また、ヘキスト染色という特別な細胞染色法を行って、蛍光顕微鏡という特殊な顕微鏡を使って自殺を判定する体験実験も行いました。参加した高校生の皆様は最先端の実験や設備に納得してくれた様子でした。

Q:とても興味がわいてきました。もっと水産大学校食品科学科のことについて知りたいのですが・・・

このホームページで最新の食品科学科の情報をお伝えしていますので、是非御覧下さい。また、どうしてもこの目で見てみたいと言う方は、いつでも御案内いたしますので、こちらの連絡先まで御連絡下さい。